あけましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

元旦の今日は、今年のテーマ「経済循環」につながることを書いてみたいと思います。

明治維新後、日本に資本主義というシステムを持ち込んだのは、江戸幕府のあとの明治新政府であり、そのなかでも「日本資本主義の父」といわれる渋沢栄一だというのは有名な話です。

その渋沢栄一が書いた「論語と算盤」。昨年、大河ドラマでもやっていただけあって、書店にもたくさん本が並んでいますね。

年末の令和哲学カフェでは、初めて東洋思想を取り上げ、孔子についても解説があり、さらに、NHKの「100分de名著」では、マルクスの「資本論」が取り上げられていたので、

まさに、論語と算盤の、算盤が示す「資本主義」、そして「論語」という孔子の説いた哲学を同時にタイムリーに知ることができました。

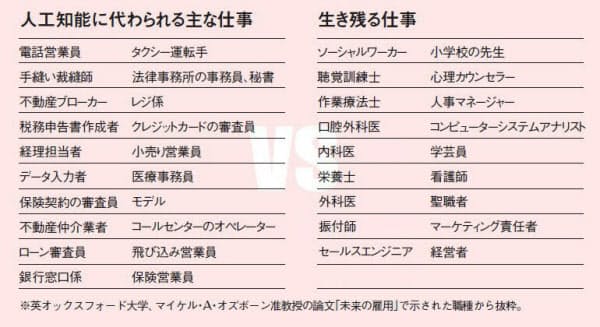

マルクスの「資本論」に書かれた内容からは、過重労働がなぜ終わらないのか、資本家と労働者の格差が開いていく仕組み、そしてイノベーション(技術革新)によって、実は労働者はどんどん機械の様に仕事をする存在になっていくことなど、

資本主義社会で今、まさに起こっていることが、そもそも「そうならざるを得ない仕組みになっている」ということが、よくわかりました。

それも、資本家が「エゴ意識」を持ち、所有を増やしたい・拡大したいというそのエゴ意識に素直に従えば従うほど、その動きは助長されていく、ということも理解できました。

だからこそ、渋沢栄一は、日本に資本主義を持ち込むときに、孔子の説いた「徳治主義」(リーダーは、民のことを思い、徳をもって治めること)つまり論語をセットにすることを、重要視したんだなと、初めて納得が行きました。

その渋沢の功績によって、明治・大正・昭和の、主に戦前の日本式資本主義は、資本家だけが大儲けをして終わるのではなく、資本家も万人のために徳をもって会社を経営する、という精神が根付いていたのでしょう。

だからこそ、日本は、驚異的なスピードで全体がどんどん豊かになり、技術革新が進むと同時に、多くの日本人が素晴らしい技術者にも育っていく、という、世界にも類を見ないシステムが出来上がっていたんだと思いました。戦前の日本は、もしかしたら、マルクスが書いた、資本主義の弱点をクリアした理想国家が実現していたのかもしれません。

しかしながら日本は敗戦し、戦後、アメリカから自由主義の思想哲学が流入したことで、個人主義の色合いが強くなり、がんばって稼いでどんどんお金持ちになれば何でも実現できる、夢もかなえられると、アメリカンドリームを目指して、論語による徳治主義よりは、いかに効率よく稼ぐか、という能力主義へと、エゴ意識を強化し、個人の能力を重視する社会へと変化を遂げました。

その結果、今の日本は、格差は進み、徳治主義を掲げて政治を行うリーダーはおらず(口だけ唱える人はいても)、お金を稼ぐ能力のある人は短い時間で莫大な財産を築き宇宙に行き、もしくはとびぬけて優秀な成果を出す若者は世界から注目され、でもそれ以外の若者たちは失望の中にいて、あまりの格差に子供たちまで影響を受け未来を嘆き、「親ガチャ」ということばまで流行するような社会になっています。

この状況に対して、希望の未来を創るための解決策は、あるのでしょうか?

何を原因とみて、どこから、どのように解決していけるのでしょうか?

まず、ここまで書いてきて、人間が解決できていない根本的な問題、それは「エゴ意識」だということは、これを読んでいただいている皆さんも感じていらっしゃると思います。

明治時代は、それを、孔子の説いた「論語」と組み合わせることで解決していたのだと思います。

エゴ意識を、倫理道徳、つまり社会にとって良いと思われる最大公約数で標準化することで、つまりみんながちょっとずつ我慢して、みんながなるべくうまくいくところに合わせるようにすれば、社会全体としてベストなんじゃないか、それをリーダーがしっかり扇動する、という解決方法です。

でも、現代は、同じ方法で、リーダーが倫理道徳を説くことで、リーダーが徳を持つことで、本当にそれだけで、みんなが素直に言うことを聞いて、今生まれている社会の問題を解決できそうでしょうか?

もっともな理想論も、逆にうっとうしく感じたり、「口ばっかり」と思われるような、そんな時代です。

SNSやインターネットで、様々な情報が飛び交う現代は、それだけ、多種多様な意見が飛び交っていますから、人々のバラバラな観点・判断基準をひとつにまとめるのは、歴史上、もっとも難しい時代と言っても過言ではないでしょう。

では、どうしたらよいのか?

nTechは、今までの論語も算盤も、「脳」の中でやってきたこと、と言っています。

その脳でやってきたすべてのことに、いったん終止符を打ち、全く新しい「心」に移動することで、すべてを解決してしまおうといっているのです。

先日、80歳の方が、nTechについて、非常に的確な表現をされていて、なるほどー--!と思ったのでご紹介します。

天気予報、昔はあまり当たらなかったけれど、それは地上から観察していたから。地球の外に出て、地球を外から観察したときに、雲の動きや全体が見えた。外に出て全体を観察しているから、今の天気予報は非常に正確になっている。

つまり、今まで、人間は「脳と五感」という、非常に部分的なところしか観察できない道具を使って、すべてを知ろうとしてきたし、それですべてが分かるはず、と思って進化してきました。

でも、そろそろ当たり前のことに気づくべきです。この観察方法では、正しく分かることは一つもないことを。

まずは、脳の外側に出ること。そして、脳の外側から、この宇宙自然が生まれた仕組みを理解すること。その後で、その仕組みと実際がピッタリ当てはまるのか検証してみること。それがピッタリくれば、安心して新しい認識方式を、全方位的に適用すればよいだけです。

この、脳の外側に出る方法、そして脳の外側から宇宙自然が成り立つシンプルな仕組みを伝えているのがnTech・認識技術です。

そして、脳の外側に出たときに得られる感覚、それが「心感覚」です。

心感覚になったとき、人は、自分も誰もこれ以上責める必要がないことに気づき、すべてをすでに所有していることに気づき、これ以上、なにも欲しがらずとも今ここにすべてがあることが理解できます。誰も支配せず、誰からも支配されることのない、絶対尊厳で生きることができ、今ここ、自分の宇宙を、自分の意志で立ち上げ、新しく創造していくこともできます。

脳から心へ。中心軸が移動したときに、今までの論語も算盤も、まったく新しいものとして、活用していくことができるでしょう。

nTech×論語×算盤=シン日本式資本主義。

2022年は、新しい日本式資本主義がスタートする年になりますように。